このページはさくら治療院 岩城が作成しています。

目次

電子温灸器とは

主に乾電池を電源とし、スイッチを押すと発熱体が発熱して一定の時間継続することで、当てた部分に灸のような温感が生じる道具です。

電子温灸器のメリット

火を使わない

- ライター、マッチなど火をおこす道具を用意する必要が無い

- 火の不始末による火事の心配がない

煙が出ない

- 火災報知器などを気にする必要が無い

- 換気扇を回す必要が無い(エアコンの効きが落ちることがない)

- 壁に色が付かない

臭いが無い

- 患者さんの洋服に臭いが付かない

灰が出ない

- 手が汚れない

- 患者さんの体に灰が落ちることが無い

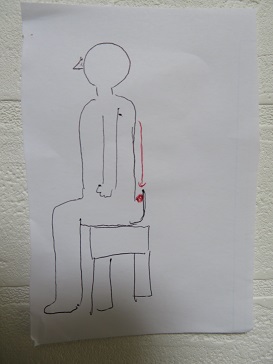

深谷灸法で背部に灸するときは坐位が基本で、灰が患者さんのズボンのすき間に入る危険がありますが、灰が出ない電子灸ではその心配がありません。

電子温灸器のデメリット

バンシンプロは発熱温度が低温60±2℃・中温65±2℃・高温70±2℃の3段階と高温なので、刺激に敏感な患者さんには使えないかも。敏感な方にはバンシンプロではなく、同じメーカーから発売されているIKKYU/一灸(47℃~60℃)かハンディQ(47℃~51℃)を使用した方が良いかもしれません。

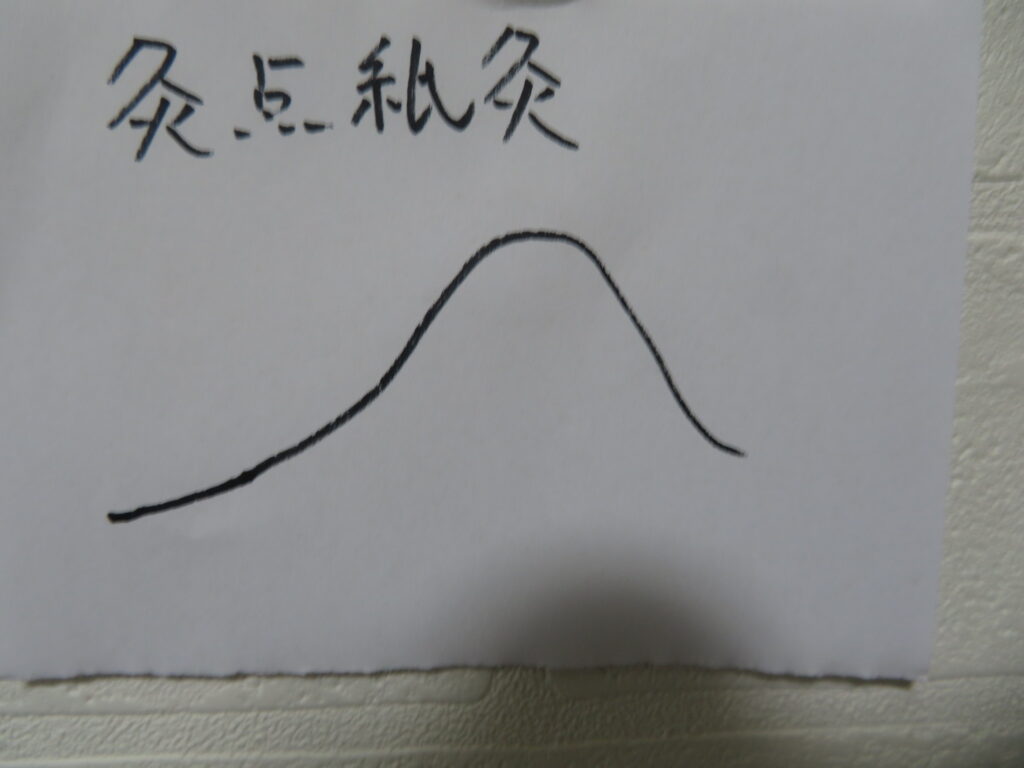

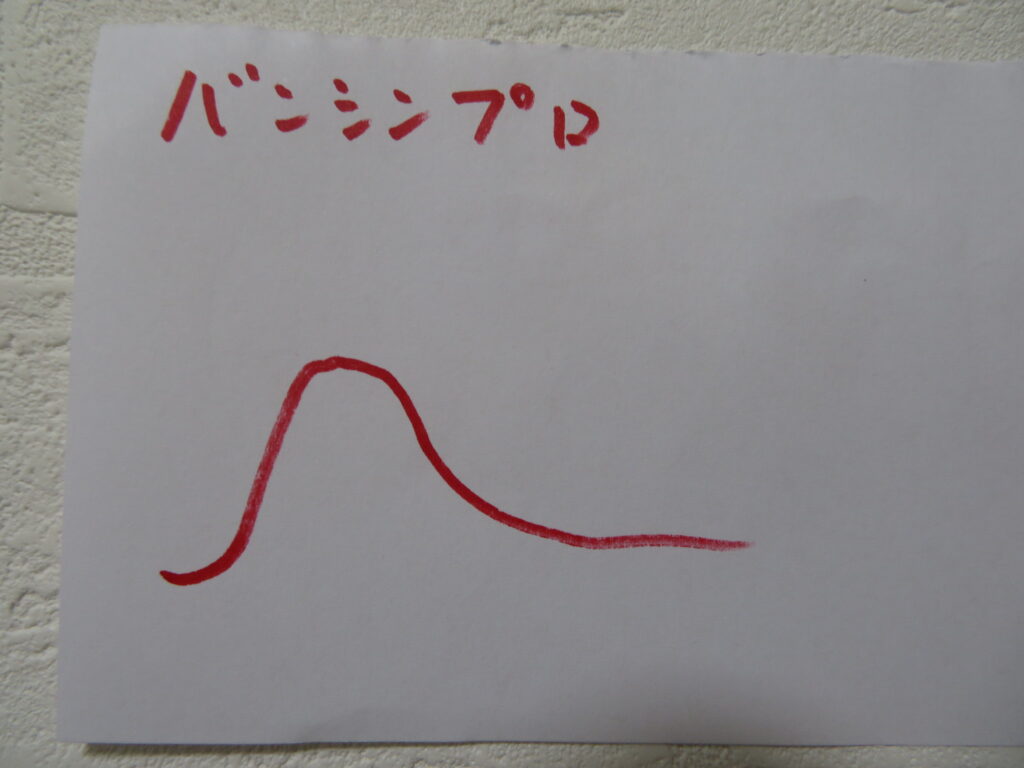

また熱の伝わり方が急激なので灸点紙を使った灸に比べて熱が奥の方に入って行かない感覚です。(あくまで私の個人的感想ですが)

これはバンシンプロが元々、経筋病に対する燔鍼(ばんしん、焼き鍼)による速刺・速抜を再現する目的で作られたのかもしれません。

左陽池の反応点に灸点紙灸を30壮やってみると、中に熱が入る心地よい感覚と皮膚の発赤が見られます。

別の日に左陽池の反応点にバンシンプロで熱刺激を加えてみましたが、1回目から「ピリッ」と嫌な熱さがあり、30回刺激しましたが20回くらい嫌な熱さが感じられました。やはり透熱灸としては使えない感じがします。(今のところは)

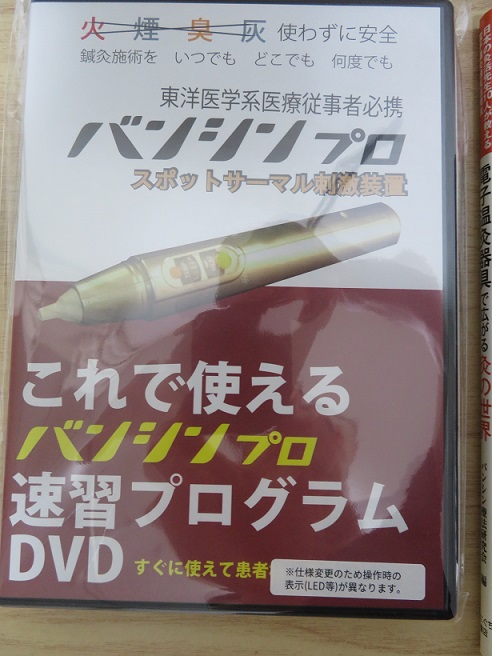

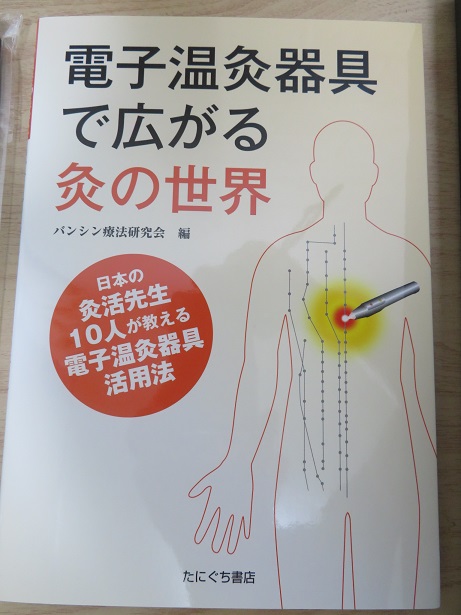

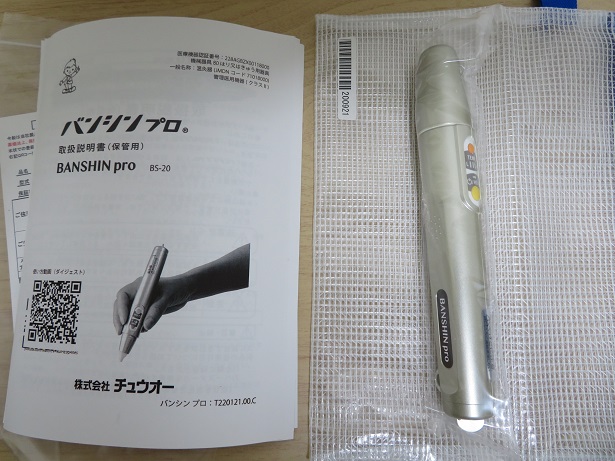

バンシンプロの付属品など

本体(単3電池が予め入っている)と説明書、使用方法のDVD,小冊子などです。

バンシンプロの形状

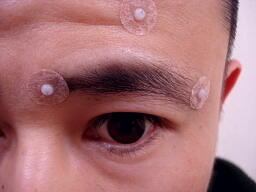

電池を含めた本体の重さは84g、発熱する先端はせんねん灸の穴とほぼ一緒。

井穴を刺激するのにピッタリな大きさです。ただし、説明書には「複数回刺激する時は少し場所をずらす」ことを使用方法として推奨されてます。

井穴刺激の感想①

井穴刺絡療法が適応でない患者さんに対しては円皮鍼・灸点紙灸・せんねん灸などで対応しますが、バンシンプロが使えるか自分の足指を使って実験しました。

何もしていない状態です。

右の季肋部の硬さを確認してみると肋骨の下に指が入らない嫌な感じです。

F2を低温(60±2℃)で場所を動かさず30回刺激しました。熱さはほとんど感じられません。右季肋部の硬さは変わりません。

次に中温(65±2℃)で30回刺激。最初の5回くらいはやや熱く感じましたが、それ以降は熱さは感じませんでした。右季肋部はやや柔らかくなる。

最後に高温(70±2℃)で30回刺激。最初の10回くらいはかなり熱く感じ、場所を少しずらすか考えましたが我慢してやると、あまり熱さを感じなくなって終わりました。右季肋部を押さえると「ポコッポコッ」と内臓が動く音(ガスの音)がして50%くらい柔らかくなった感じです。

メーカーは同じ場所に複数回刺激するのを推奨していませんが、セルフケアとしてやるのは良さそうでした。

翌日どうなったか

合計90回ほど熱刺激を加えましたが、翌日は水ぶくれにもならず、痛みもありません。

井穴以外のツボに透熱灸では使えない印象でしたが、井穴には刺激が入りやすいので十分使えそうな感じです。

井穴刺激の感想②

①の方法をやった後、別の方法でもやってみました。

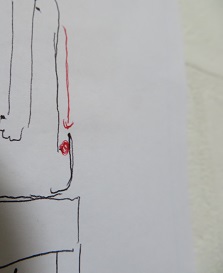

上の写真の赤丸を井穴として熱を加えてみます。「熱くて無理かな」と思っても少しずらしながら数か所熱を加えると熱を感じないor感じにくいポイントが見つかることがあるので、そこに熱さを感じるまで刺激を加えていきます。(「問題のある井穴は熱を感じにくい」と稲舛先生に教わりました。)

この方法のほうが①より正確に時間短縮で刺激が加わる感じです。

バンシンプロの購入先

一般の方の購入先

鍼灸師・柔道整復師などの国家資格の有資格者

からだはうすのリンク(Amazonより安いです)

さくら治療院への問い合わせ・予約は公式LINEまで↓

![]()

コメントを残す